循環形式

循環形式とは、「多楽章形式の楽曲において、1つあるいはそれ以上の主題素材(多くは冒頭部分)が、複数のあるいはすべての楽章にあらわれて、楽曲全体に統一感をもたらしているもの。シューベルトの《さすらい人幻想曲》などがその例」(音楽之友社『新編 音楽中辞典』p.316、項目執筆者・木村佐千子、2002年)。

私の場合、「循環形式」というと真っ先にセザール・フランクの《交響曲 ニ短調》を思い浮かべる。とりわけ、ジュリーニとベルリン・フィルによる端正な演奏が好きだ。このCDが発売された1987年、待ってましたとばかりに購入したものである。(当時はCDの価格相場3,500円もしたが、今ネットで見たら、まったく同じもののが定価1,200円、実質1,000円以下にディスカウントされている!)

この交響曲では、全曲を通して3つのモティーフが変容をともなって循環していくが、その過程でニ短調による深刻な苦悩の主題は、第3楽章に至って輝かしい歓喜の主題にバトンタッチする。循環形式というと、私はいつも「輪廻転生」の語を連想してしまう。音楽の場合、確かに「死ぬ」ことはないが、循環形式のモティーフは姿を変えて繰り返し「よみがえる」。

私を取り巻く人間関係は、まるで循環形式を思わせるような出会いの連続であった。これを「ご縁」と言うのだろう。

ふたたび・・・《仰げば尊し》か? 《旅立ちの日に》か?

深夜、《旅立ちの日に》の作詞者である小嶋登さんの訃報が流れた。

1月13日のブログで《旅立ちの日に》を話題にしましたので、よろしければ、このときの記事をご覧ください。 ⇒ 《仰げば尊し》か? 《旅立ちの日に》か?

合掌

[終わり]

いとう呉服店~東フィル100年

名古屋の「いとう呉服店」と言っても、普通はピンと来ないだろう。現在の松坂屋のことである。

織田信長の小姓・伊藤蘭丸祐道は、江戸初期に名古屋で呉服商を始めた。いとう屋は後に江戸へ進出して「いとう松坂屋」(現・上野広小路の松坂屋)となる。1910(明治43)年には、伊藤祐民が名古屋に「株式会社いとう呉服店」という百貨店を開業。これが松坂屋である。

これにはお手本があった。三越だ。江戸初期の「越後屋」にさかのぼることができる三越は、1904年、「株式会社三越呉服店」を開業。20日のブログ《ドンブラコ》で紹介した、津金澤聰廣;近藤久美編著『近代日本の音楽文化とタカラヅカ』に基づいて言うと、企業戦略のひとつとして「三越少年音楽隊」が結成され、それはいわば企業のプロモーション活動に貢献したらしい。百貨店の間では少年少女音楽隊をつくるのが一種のブームのようになり、それに想を得た小林一三は、宝塚少女歌劇を創立することになる。

いとう呉服店の少年音楽隊が発足したのは、1911年3月18日。これが、現在の東京フィルハーモニー交響楽団(東フィル)へと発展を遂げた。したがって、東フィルは、その前身を含めて2011年が創立100周年というわけだ。

帝劇100年

《ドンブラコ》でスタートした「宝塚少女歌劇」は「歌劇」ではあっても、ヨーロッパ的「オペラ」ではなかった。日本におけるオペラは、明治維新と時を同じくして、横浜の居留地の外国人が娯楽として自ら上演したのが始まりであったらしい。

日本人によるオペラは、よく知られているように、1903(明治36)年7月23日、東京音楽学校奏楽堂で歌劇研究会が上演した、グルック《オルフェウス》が最初の公演。外国人による音楽劇の公演は、横浜ゲーテ座でしばしば行われていたが、北村季晴(スエハル)原曲《露営の夢》が1905(明治38)年に歌舞伎座(!)で上演されたように、次第に実際の公演活動が活発化したのに対し、会場となる劇場に難があった。

今から100年前の1911年3月1日、帝国劇場が開場した。箱ものが出来たらお次は中身。指導者として招聘されたのはが、イタリア人のジョヴァンニ・ヴィットーリオ・ローシー夫妻であった。ローシーは、オペラというより、ダンサーとして、またコレオグラファーとして活動していたが(スカラ座にも出演したことがある)、遠い異国の日本にやって来る気になったのは、「帝国劇場」のことを、その名から「王立劇場」と誤解したかららしい。1912年8月5日、明治から大正へと代わった直後に来日した(この年7月29日に明治天皇が崩御したので、7月30日から大正)。

《ドンブラコ》

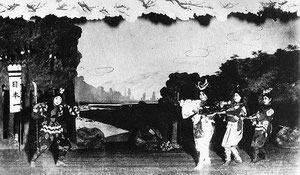

左の写真は、1914(大正3)年4月1日〜5月31日に宝塚新温泉内パラダイス劇場で行われた、宝塚少女歌劇第1回公演《ドンブラコ》の一場面である。題材が「桃太郎」なのは、一目瞭然。

作曲・音楽研究コース(音楽研究専修)の科目「日本と世界の音楽Ⅱ」では、明治期以降の洋楽受容と日本の舞台芸術文化史について、宝塚歌劇団の歴史を例に取り上げ、津金澤聰廣;近藤久美 編著『近代日本の音楽文化とタカラヅカ』(世界思想社、2006年)を読み解きながら学んでいる。

明治初期には西洋文化が勢いよく流入し、日本人は初めのうち消化不良に陥ったものの、明治の末にいたってそれも次第に解消に向かった。そして、それらは大正時代には日本の土壌に即した新たな文化として定着する段階にいたった。

宝塚少女歌劇もそのひとつ。 北村季晴(スエハル)作詞・作曲の《ドンブラコ》は、1912(明治44)年1月に楽譜出版、翌1913(大正2)年8月にレコード発売、そして、1914(大正3)年4~5月の宝塚第1回公演の演目となった。

いったいどんな音楽だったのか-----2009年にCDが出た。

宇野功芳指揮、アンサンブル・フィオレッティ、キング・インターナショナル(KKCC 3023)。

Amazonのサイトには、下のほうへスクロールすると試聴用サンプルがついているので、ぜひ一度お試しを。

[終わり]

幻でなかったジェームズ・レヴァイン

昨日は幻に終わったレヴァイン、今日は幻でなかったレヴァインの話。

昨年はキャンセルにより、ベルリンでナマのレヴァインに「ご対面」することはなかった。思い起こしてみると、レヴァインの棒を見たのは、1988年のメトロポリタン・オペラ(MET)来日公演の《ホフマン物語》だけだったと思う。

このときは、《ホフマン物語》、《イル・トロヴァトーレ》、《フィガロの結婚》の3演目で来日。そのうち《フィガロ》以外の2つを観た。(あの時はお金があったのかなぁ…??) レヴァインは《ホフマン》を振ったが、はっきり言って、その指揮ぶりはほとんど記憶にない。題名役のドミンゴに目も耳も奪われていたので。

どちらかと言うと、プロダクションとしては《トロヴァトーレ》のほうが印象的。ジュリアス・ルーデル(ルデール)の指揮、アプリーレ・ミッロのレオノーラ、フランコ・ボニゾッリのマンリーコ、コソットのキャンセルで代役に立ったエレナ・オブラスツォワのアズチェーナだった。ボニゾッリのちょっとダサい動き(と言うかダサいスタイル)とよく通る声のアンバランスが面白かった。

幻のジェームズ・レヴァイン:その1

昨日書いた6月のニューヨークのメトロポリタンオペラ歌劇場(MET)は、ジェームズ・レヴァインとともに来日する。

「そう言えば、METのHPは充実している」とOTTAVA(24時間クラシック専門インターネットラジオ)で言ってたっけ」と思い出し、あれやこれや見ていたら、《ラ・ボエーム》第3幕のお試し動画があった(2008年4月5日の公演) 。

《ラ・ボエーム》第3幕:

"D'onde lieta" (告別のアリア)

アンジェラ・ゲオルギュー(ミミ)

さて、レヴァインである。今シーズンのMETは、「指環」のうち《ラインの黄金》と《ワルキューレ》が新演出で、前者はすでにシーズン開幕とともに成功裡に上演されたそうだ。(前の演出のDVDは「声楽史Ⅱ」の授業で毎年使っている。)日本にいながらにして《ラインの黄金》をMETライブビューイングで楽しんだ人も多いらしい。私はライブビューイングに出向いたことはないが。「指環」の指揮は当然レヴァインである。

そのレヴァインは、昨年の3月、背中の手術をするとの理由で、すべてのスケジュールをキャンセルした。人は「太りすぎ」(しばしば「レヴァイン」ではなく「シュヴァイン」(ドイツ語で豚)と称される)と勝手なことを言ってたが、真相はよくわからない。今シーズンは大丈夫なのかしら…。かく言う私も、このときのキャンセル騒動に巻き込まれたひとりである。

雪

昨日・一昨日と、大学入試センター試験が実施された。松戸駅を出たら雪が積もっていてビックリ! 事務方から得た情報によると、朝の7~8時ごろにしんしんと降って、一気に積もったとのこと。都内からマイカー通勤の先生いわく、「江戸川を越えた途端にいきなり雪景色だっだ」。

降りしきる様子を目にしなかった私だが、今朝、テレビで日本ハムの斎藤佑樹投手のニュースを見て納得した。松戸から比較的近い、千葉の鎌ヶ谷で行われた彼の歓迎式典に夜中から詰め掛けたファンの様子を、午前7時ごろに取材したVTRが流されたのだ。確かにすごい降りで、行列したファンの傘にはすでに雪が積もっている。

さて、「雪」で真っ先に思い浮かぶ音楽は、ドビュッシーの《子供の領分 Children's corner》の第4曲〈雪は踊っている The snow is dancing〉(←クリックするとYouTube. ミケランジェリのピアノ)である。雪の舞い落ちる日にこれを聴くと情緒たっぷり。

オペラで雪のシーンといえば、何と言ってもプッチーニのオペラ《ラ・ボエーム》第3幕である。ロドルフォが「ミミとは別れようと思う」とマルチェッロに打ち明けるのを聞いてしまったミミ。そして、別れを切り出す…。さまざまな演出、舞台装置があるなかで、現在、世界でもっとも広く、そして長く愛されているのは、フランコ・ゼッフィレッリ演出によるものであろう。降りしきる雪は、ミミとロドルフォの別れのシーンを際立たせる最高の演出となる。

ゼッフィレッリ演出の《ラ・ボエーム》は、ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場(MET)の世界三大歌劇場で今も上演されている。今年6月のMET来日公演でも、“この” 《ラ・ボエーム》公演があり、当代きってのソプラノ、アンナ・ネトレプコがミミを演じることになっている。

<参考>MET来日公演情報 《ラ・ボエーム》

ゼッフィレッリ演出の第3幕は、薄く紗のかかった舞台で、実に美しい。第2幕のカフェ・モミュスが非常に華やかで、本物の馬が出てきたり、賑やかなクリスマスイヴを一緒に体感できるのと好対照である。

私は、METのものは生で見たことがない。でも、ミラノ・スカラ座とウィーン国立歌劇場のものはこの眼で鑑賞して大変感激したことがある。

アイネク・・・ふたたび

12日のブログに、「アイネ・クライネ・ナハトムジーク」が演奏者の間では「アイネク」の俗称(愛称)で呼ばれていることを書いた。私がよく知らなかっただけで、業界用語として定着しているなら、それに異を唱えるつもりはまったくないし、ヴァイオリン奏者でいらっしゃる坂本真理先生が、コンサートの演奏曲候補として、この曲を「アイネク」の語でご提案くださったのは、私を音楽仲間として認めてくださったのかなぁ~と、うれしく思う。

私も曲名の略名(俗称)をしばしば使う。でも、「アイネク」が「クライネ」の「ク」まででストップしているのは、ドイツ語の文法的に気持ち悪いと感じるだけでなく、日本語的にもすわりが悪いように思う。

・メンコン:メンデルスゾーンのヴァイオリン・コンチェルト

・モツレク:モーツァルトの《レクイエム》

・べト7(シチ):ベートーヴェンの交響曲第7番

・ドヴォ8(ハチ):ドヴォルザークの交響曲第8番

・ブラ1(イチ):ブラームスの交響曲第1番

・タコ7(シチ):ショスタコーヴィッチの交響曲第7番

・春祭(ハルサイ):ストラヴィンスキーの《春の祭典》

・愛妙(アイミョウ):ドニゼッティのオペラ《愛の妙薬》

・ヘングレ:フンパーディンクのオペラ《ヘンゼルとグレーテル》

そんな調子で、以前、「ヘングレ」を【科研:超域する異界】の共同研究者でグリム・メルヒェンの専門家・大野寿子先生(東洋大学准教授)の前で普通に使ったら、通じなかった。ドイツ文学者の間で「ヘングレ」とは言わないそうである。同じように「モツレク」の語を音楽家以外の前で発したところ、「モツ煮込み」の一種と勘違いされたことがある(まるで笑い話だが)。

他にどんな略語があるかと検索していたら、ウィキペディアの項目で「クラシック音楽の曲名の俗称の一覧」というのを見つけた。あるある…。知らないものがこんなにあったとは…。

《仰げば尊し》か? 《旅立ちの日に》か?

聖徳大学の卒業式では、毎年、式典の最後に卒業生が《仰げば尊し》を荘厳に歌う。壇上の百数十名の教員はじっとそれに聴き入り、送別の歌として《蛍の光》を返す。厳粛な時間が流れる…。

昨秋出版された、東大(本郷)の渡辺裕先生による『歌う国民―唱歌、校歌、うたごえ―』(中公新書)では、卒業式の歌をめぐる問題が社会的・文化的コンテクストを踏まえて論じられており、実に面白い。毎日新聞に掲載されたコラムを集めた渡辺先生の『考える耳―記憶の場、批判の眼―』(春秋社、2007年)は、一昨年の「総合音楽研究」のテキストに 使い、音楽について考え、論じ、書く、というトレーニングの材料にしたが、この本も読みやすい文体で書かれており、学生にお薦めしたい。

「第四章 卒業式の歌をめぐる攻防」の概略は以下の通りである。

-------------------------------------------------------------------------------------

最近の卒業式では《旅立ちの日に》(←クリックするとYouTube)が主流であり、民主的な学校教育の現場に《仰げば尊し》はふさわしくないとの判断から、後者は少数派に甘んじている。しかし、両者は新旧論争の二項対立で捉えられるべきではない。なぜなら、中学校の現場で誕生した《旅立ちの日に》は、卒業生が歌うことを念頭に作られたものではなく、教師側から生徒へのはなむけの歌だったのであり、両者はバックグラウンドが違うのであって同じ土俵で比較すべき性質の曲ではないからである。

そうしたなか、2005年に放映されたテレビドラマ「女王の教室」は、それまでの「古い仰げば尊し」vs.「新しい旅立ちの日に」の図式を逆転させるほどのインパクトを世の中に与えた。つまり、舞台となった小学校が公式に《旅立ちの日に》を用意したのに対し、児童たちが天海祐希演じる強烈な個性を持った教師に向かって自主的に《仰げば尊し》を歌ったのである。このドラマにより、《仰げば尊し》が新たなコンテクストの中で再解釈され、新たな表象を獲得した。《仰げば尊し》の「大逆襲」と言えるのではないか。

-------------------------------------------------------------------------------------

さて、私はプライベートで3年前と昨年に小学校の卒業式を経験し、この3月に今度は中学の卒業式に参列する。3年前は《旅立ちの日に》だった。20年前の1991年に作られたこの曲が、丁度そのころマスコミに頻繁に取り上げられ、SMAPがテレビコマーシャルで歌ったことで脚光を浴びているさなかだったので、「ああ、ご多分にもれず、これを歌うのね」という程度の思いだったが、実際に儀式の中で耳にするとかなり感動的だった。そのときは、「2年後もこの曲だろう」と思い込んでいたら、昨年はなんと《仰げば尊し》だった! 子どもたちは皆「女王の教室」を見て育っている・・・すわ、《仰げば尊し》の逆襲か? しかし、式に出てわかった。確かに《仰げば尊し》を子どもたちは歌ったが、この曲は30分に及ぶ「巣立ちのことば」を構成するひとつの演出であったのだ。

その日、「卒業の歌」は別にあった。《流れゆく雲を見つめて》---音楽教員養成コースに昨年4月に着任された、われらが松井孝夫先生 が作詞・作曲した名曲だ。松井先生と言えば、今や20代以下の日本人のほとんどが歌った経験のある《マイ バラード》(←クリックすると松井先生自身のピアノによるYouTube)の作詞・作曲者として有名だが、残念なことにたった10ヶ月前の当時、まだ松井先生と面識がなかったので、子どもたちの合唱もさらりと聞き流してしまった。(今となっては悔しいが。) あとになって、中学生になった娘と家で何度二重唱したことか!

Nachtmusik その2:アイネク・・・

モーツァルトの《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》K.525のメロディーは、日本人なら大抵の人が聞いたことがあるだろう。「ナハトムジーク」はドイツ語で「夜の音楽」の意。アイネは不定冠詞で英語で言えば"a"、クライネは「小さい」であるから「小さな夜の音楽」、つまり「小夜曲」。

「ナハトムジーク」がどのような機会に演奏されていたかについては、オットー・ビーバさんの講演録に詳しい。注1) この、もっとも有名な「ナハトムジーク」である《アイネ・クライネ・ナハトムジーク》は、恋人の窓辺でギターを片手に歌う類の音楽ではなく、そもそも小規模な弦楽合奏のために書かれたもので、多楽章から成るディヴェルティメントに近い性質の曲である。

さて、この曲名、日本では(特に演奏する人たちの間では)「アイネク」と略すらしい。いわゆる業界用語としてそのように定着しているようだが、私は「アイネ・クライネ」としか口にしたことがない。昨年7月18日のオープンキャンパスコンサートの際、ヴァイオリンの坂本真理先生がクァルテットを組んで演奏してくださるというので、曲目の相談をした。そのとき、坂本先生のメールに候補曲として「アイネク」の語が…。(相談の結果、実際に演奏していただいたのは「アイネク」ではなく、同じモーツァルトの《ディヴェルティメント》 第1番 ニ長調 K.136であった。)それにしてもドイツ語の感覚からすると、この「アイネク」という略し方は絶対おかしい! 「アイネ」「クライネ」「ナハトムジーク」なのだから。なぜ、「ク」までで止めるの? ウ~ン、そう言えばディスカウントストアの「ドン・キホーテ」は「ドンキ」と略す。これだって変だ。(もっとも子供の頃は「ドンキ」「ホーテ」と区切れるものだと思っていたものだが。)

Nachtmusik

マーラーの交響曲第7番はしばしば「夜の歌」と呼ばれる。これはマーラーが付した曲全体の副題ではなく、第2楽章と第4楽章つけられた副題 Nachtmusik(ナハトムジーク:夜の音楽)に由来する。マーラーの7番は、わかりにくい、一貫性がない、最終楽章が通俗的…と批判されることも多く、柴田南雄の名著「グスタフ・マーラー―現代音楽への道―」注1)でも不評である。

さて、この名前から「アイネクライネナハトムジーク」を連想する方も多いだろう。また、第4楽章にギターとマンドリンが使われることから、《ドン・ジョヴァンニ》のセレナードの場面を思い起こされる方もいるかもしれない。どちらもモーツァルトの作品だが、モーツァルト時代の「セレナード」「ナハトムジーク」について、ウィーン楽友協会のオットー・ビーバさんが「モーツァルトin聖徳2006」のために来学されたときにシンポジウムで講演なさったので、引用しよう。注2)

テノールホルン:マーラー7番

マーラーの交響曲第7番の冒頭旋律は、テノールホルンによって演奏される。奏者が縦に抱える姿は、ユーフォニアムやワーグナー・テューバを連想させる。この楽器、「ホルン」の名がついているが、通常トロンボーン奏者が演奏する。モノの本やネット検索すると、吹奏楽で使われる金管楽器「バリトン」とほぼ同じ楽器と書かれているが、本当にそうなのだろうか? 確かに巻きは同じ向きだが…。

★YouTube動画

マーラー:交響曲第7番第1楽章より

バーンスタイン;ウィーン・フィルによる演奏(マーラー全集)

だいたい、テノールホルンをトロンボーン奏者が演奏し、ワーグナー・テューバをホルン奏者が演奏するというのは、どういうことなのか? 何の基準で奏者と楽器は結びつくのか?

金管楽器を演奏しない私は、以前からこうした疑問を持っていたが、ホルン奏者の山本真先生に昨日尋ねて目からウロコ!! いっぺんに解決した。

キーワードは「マウスピース」。テノールホルンにはトロンボーンのマウスピースを使用するので、指遣いさえわかれば演奏可能、ワーグナー・テューバにはホルンのマウスピースを使用するので、ホルン奏者が持ち替える。実に明快な答えだ。ちなみに、バリトンは専門家が演奏するとのこと。

素人の質問にお答えくださって、山本真先生、どうもありがとうございました。ホルン奏者でいらしても、テノールホルンは吹かないそうです。

[終わり]

【追記】2011年12月4日

「テナーチューバ解體新書」というブログを展開されている岡山英一さんから貴重なご指導を賜り、以下のことを知りました。

テノールホルンもバリトンも、実際はいずれもトロンボーン奏者が持ち替えるか、ユーフォニアム奏者が呼ばれて演奏するようです。岡山さんによれば、ドイツやオーストリアの音楽大学には、テノールホルンやバリトンの専攻がなく、主に吹奏楽の楽器として使われるためではないか、とのことです。

岡山さま、どうもありがとうございました。

ハンマーは何回振り下ろされるか?:マーラー6番

マーラーの交響曲第6番第4楽章では、巨大なハンマーが打楽器奏者によって振り下ろされる。完成当時の自筆スコアには青鉛筆で5回書き込まれたそうだが、3回に減らされて出版にいたった。現行の全集楽譜では3回目が削除され、ハンマーの登場は2回になっている。

この回数の変遷ついては、金子健志の『こだわり派のための名曲徹底分析 マーラーの交響曲』注1)に実に詳しい記述がある。私がこれまで生で見た演奏では2回が普通であったが、今日見たバーンスタイン&ウィーン・フィルのマーラー全集DVDでは3回であった。指揮者の判断でどちらの場合もあるようである。

★YouTube 動画

マーラー:交響曲第6番第4楽章終結部

バーンスタイン;ウィーン・フィルの演奏(マーラー全集)

→この動画では、2分02秒のところで、3回目のハンマーが打ち下ろされる。

それにしてもこのハンマー、奏者がステージ上で振りかざした時はドキドキするが、このところ、トンとお目にかかる機会がない。久しぶりにコンサートで見てみたいものである。

※注は「続きを読む」をクリックしてください。

このホームページはジンドゥーで作成されました

ジンドゥーなら誰でも簡単にホームページを作成できます。レイアウトを選んだら、あとはクリック&タイプでコンテンツを追加するだけ。しかも無料!

ジンドゥー(www.jimdo.com/jp/)であなただけのホームページを作成してください。